解説編!4アマ試験問題によく出題される、電源回路、整流回路。これっていったい何なんでしょうか。何に使うもの? さらっと読み流してください。

送信機や受信機を働かせるためには、直流電源が必要です。ハンディタイプの無線機などは、バッテリーが内蔵されておりは直流を供給するものですが、家庭用の固定機などは、コンセントから AC100Vの交流電源を引き込みます。交流はこのままでは、電子回路に供給することはできないので、直流に変換し必要な電圧に作り替えてやらねばなりません。

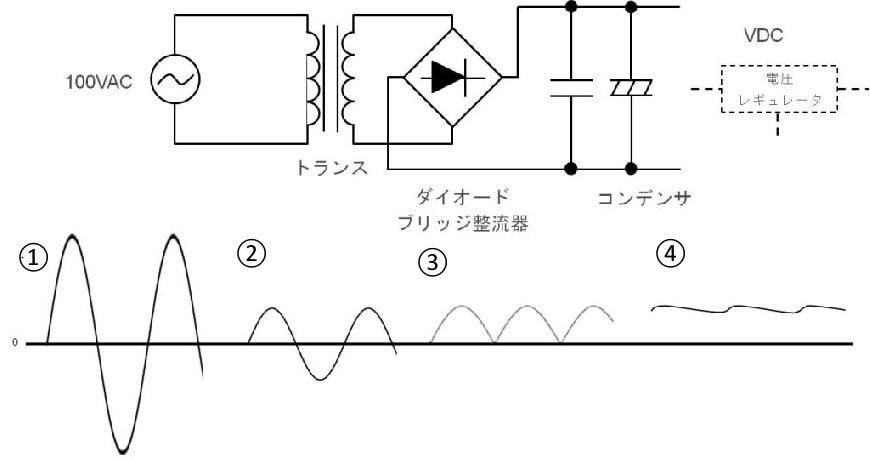

電源回路

交流のAC100Vは①、トランスのアウト側(右側)が②、ダイオードブリッジの出力が③、コンデンサーの出力(右側)が④ の波形となる。

このように、トランスで電圧を調整後、ダイオードブリッジで全波整流することでプラス側のみの電圧を持つ直流となります。③の状態。

この状態では、きれいな直線にならず常に電圧が変動したままの直流となり、回路の誤動作や不安定化の原因となりますのでコンデンサーを入れて変動分を滑らかにします。④の状態。

(コンデンサーの充放電時間によってリップルの度合いも変わるため、簡易電源などでは通常はコンデンサーに直列に抵抗を接続したりします。)

これでも直線にはなっていませんね多少上下に変動しています、この変動をリップルと言います。

一番右側にある、VDCは定電圧回路(電圧レギュレーター)が接続されきれいな直流を作ります。

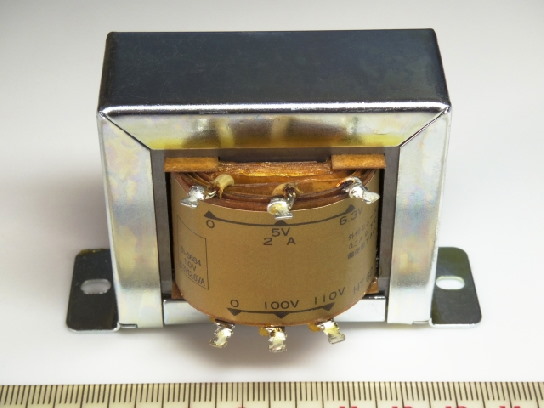

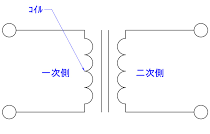

トランスって何だ!

トランス( 変圧器)は、交流電力の電圧の高さを電磁誘導を利用して変換する電力機器・電子部品です。変成器ともよばれ、電圧だけでなく電流も変化します。

1次側が入力、2次側が出力となります。

トランスには、昇圧用トランスと降圧用トランス、入力側と出力側の回路抵抗(インピーダンス)をマッチングさせ信号の効率的な伝達をするマッチングトランスなどがあります。

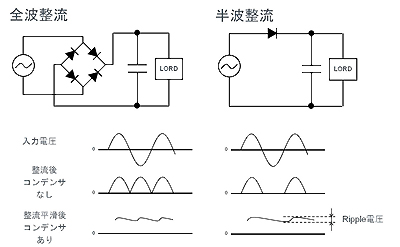

整流回路

半波整流と全波整流

全波整流とは、 交流電流の正・負両波ともブリッジ構成のダイオードで整流し、流れの向きを同じにして電力を効率 よく取り出すものです。

半波整流とは、交流電流において正・負の両方の方向に流れている電流のどちらか一方だけを流すことによって整流を行う回路のことである。

半波整流の場合は、取り出す電力は全波整流より少なく、波形の間隔が広い分 リップルが大きくなり非効率的である。

ダイオード

ダイオードは整流作用を持つ電子素子である。初期のダイオードは2極真空管が使用されていたが、後に半導体素子である半導体ダイオードが開発された。今日では非常に様々な種類のダイオードが開発されている。

半導体ダイオードの場合、 PN接合のP側をアノード(A),N側をカソード(K)と呼び、接続するときは極性を間違えないようにする必要がある。

平滑回路が必要な訳

平滑回路とは、整流された電流の中に含まれている脈流(リップル)をより直流に近い状態に(平滑化)するための回路のことである。

整流回路によって整流された直後の電流は、正・負のどちらか片方で周期的な波形で、これを脈流と呼びます。平滑回路は、コンデンサと抵抗器やチョークコイルなどの組み合わせで構成されており、脈流の波形をより平坦に近づけるはたらきを持っている。

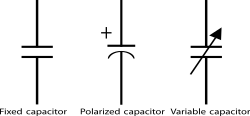

コンデンサの役割

コンデンサは、電気(電荷)を蓄えたり(充電)、放出(放電)したりする電子デバイスです。キャパシタとも呼ばれたりもします。

コンデンサの充電・放電作用を利用して、変動している脈流成分を補い変動分をより平坦にする働きがあります、電源回路によく使われる電解コンデンサには極性があるため使用には注意が必要である。(間違えると、”パ-ン!” と破裂しとても危険です、初めての時はびっくらこいた。)

定電圧回路

定電圧回路は、温度や入力電源電圧が変動しても一定の電圧を供給するための回路で、ツェナダイオードや三端子レギュレータで構成するのが一般的です。

ツェナダイオード、三端子レギュレータは、定電圧回路としてよく利用されていますが、詳しく覚える必要はありません。 名前だけ覚えておいてください。

アマ4級の試験では、定電圧回路に関する問題は出題されませんので ”こういうものがあるんだなぁ” くらいでいいかと思います。 全波整流とひとことでいっていますが、じつはいろいろな種類の回路があります。ここでは、あ~こんな回路もあるんだなぁというぐらいの軽い気持ちで見てください。

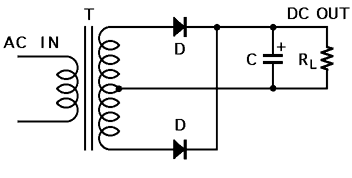

全波整流回路のいろいろ

AC IN は交流入力

DC OUT は直流出力

T はトランス(左側が一次側、右が2次側となります。)

D はダイオード

C はコンデンサ(∔記号は、DCOUTのプラス側で、極性に注意が必要です。)

L はチョークコイル

RL は電源に接続された負荷

をそれぞれ表しています。

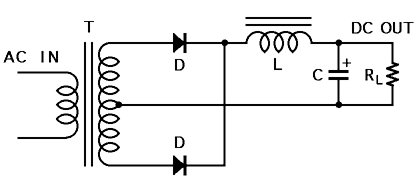

両波整流回路

2次コイル(右側)のセンタ・タップ(トランスの2次側で巻き線の中間から電線を引くことです)付のトランスを使って、半波整流で利用しなかった残りの半サイクルも整流する回路です。 出力リップルは電源周波数の2倍になります。

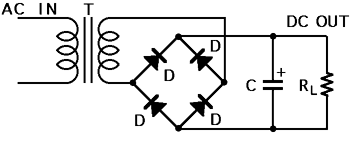

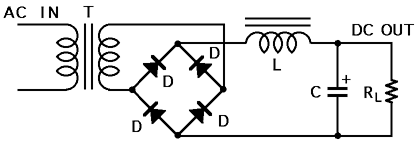

ブリッジ整流回路

ダイオード4個を使って整流する回路です。 出力リップルは電源周波数の2倍になります。 ダイオードの逆耐電圧は、トランス2次側交流電圧の1.5倍以上必要です。4個のダイオードは、通常1パッケージ化されています。

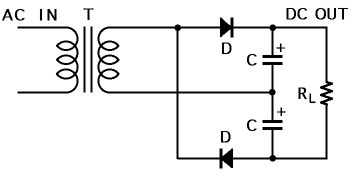

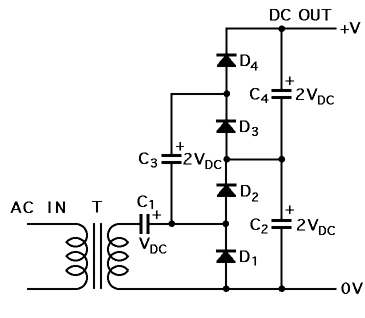

両波倍電圧整流回路

半波整流回路を2組直列にした回路です。 小電流負荷で高い電圧が必要な場合に使用されます、上と下にあるダイオードの向きに注意してください。出力リップルは電源周波数の2倍になります。

応用回路として

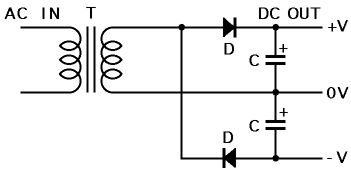

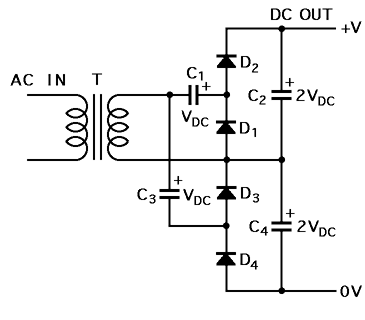

(1)両波倍電圧整流回路による正負電源回路

両波倍電圧整流回路の2個のコンデンサの接続点を0Vにした正負電源回路です。 正出力または負出力の出力リップルは電源周波数と同じになります。

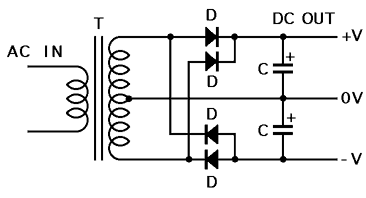

(2)ブリッジ整流回路による正負電源回路

ブリッジ整流回路のトランスのセンタ・タップと2個のコンデンサの接続点を0V(基準点)にした正負電源回路で、プラス電圧とマイナス電圧が取り出せます。正出力または負出力の出力リップルは電源周波数の2倍になります。

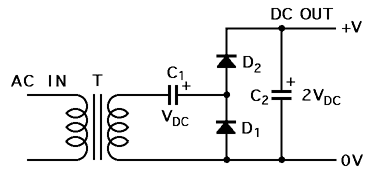

(3)多段の倍電圧整流回路

・半波倍圧(2倍・3倍・4倍)を下図に示します。 出力リップルは電源周波数と同じになります。 複数団の積み重ねができますが、段数の応じて取り出せる電流は少なくなります。

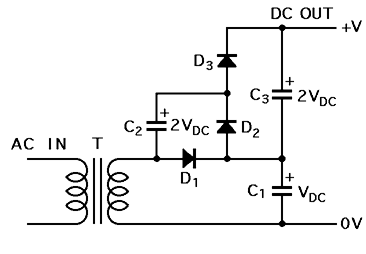

全波4倍圧を下図に示します。

出力リップルは電源周波数の2倍になります。

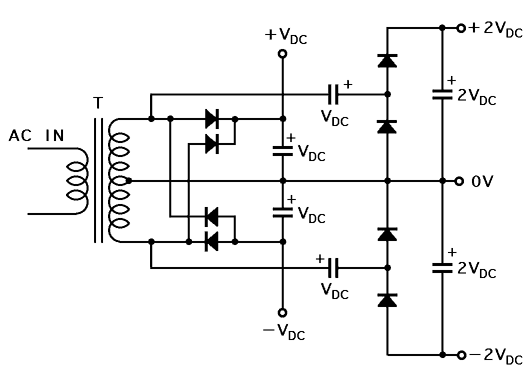

(4)別電圧を取り出す整流回路

・ブリッジ整流回路による正負電源回路+2倍圧正負電源回路

センタ・タップを基準に、 +Vdc -Vdc +2Vdc -2Vdc の4種類の電源です。

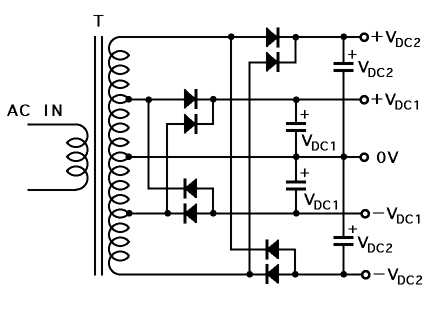

・2重ブリッジ整流回路

3点のセンタータップにブリッジを2段階で接続し、+と―で各々異なる電圧を取り出します。

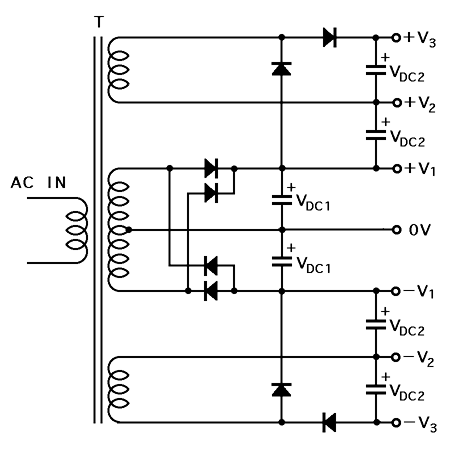

・ブリッジ整流回路による正負電源回路+全波倍電圧正負電源回路

1つのセンタータップ付き2次コイルと、2つの同じ電圧の2次コイルによる倍電圧があるので、+と―で6種類の電源電圧が使えます。

市販のACアダプターなどで、DC出力側にいくつもの端子が並んでいるのかがわかりますね。